Tränenfilm stabilisieren im Büro

Klima, Monitor und alltagstaugliche Routinen

Trockene, brennende oder müde Augen am Nachmittag sind kein Zufall. Häufig steckt eine instabile Benetzung der Hornhaut dahinter: Der Tränenfilm reißt zu früh auf, Kontraste werden „milchig“, die Konzentration sinkt. Im Arbeitskontext kommen mehrere Faktoren zusammen – konstante Nahdistanz, seltenes Blinzeln, trockene Luft, Zugluft oder Klimaanlage. Dieser Leitfaden ordnet Ursachen und zeigt alltagstaugliche Schritte, mit denen sich Beschwerden reduzieren und die Sehfunktion stabilisieren lassen.

Gedacht wird im Raster moderner Optometrie: Abbildung und Gewebe (Statik), Fokussieren und Ausrichten (Dynamik), Verarbeitung im Gehirn und die Dimension Zeit/Bewegung – also die Belastbarkeit über den Tag. Wo individuelle Faktoren eine Rolle spielen (Gleitsicht, Kontaktlinsen, Bildschirm-Setup), schafft eine strukturierte Sehberatung klare Prioritäten.

Der Tränenfilm – drei Schichten, ein System

Was trockene Augen im Büro wirklich bedeutet

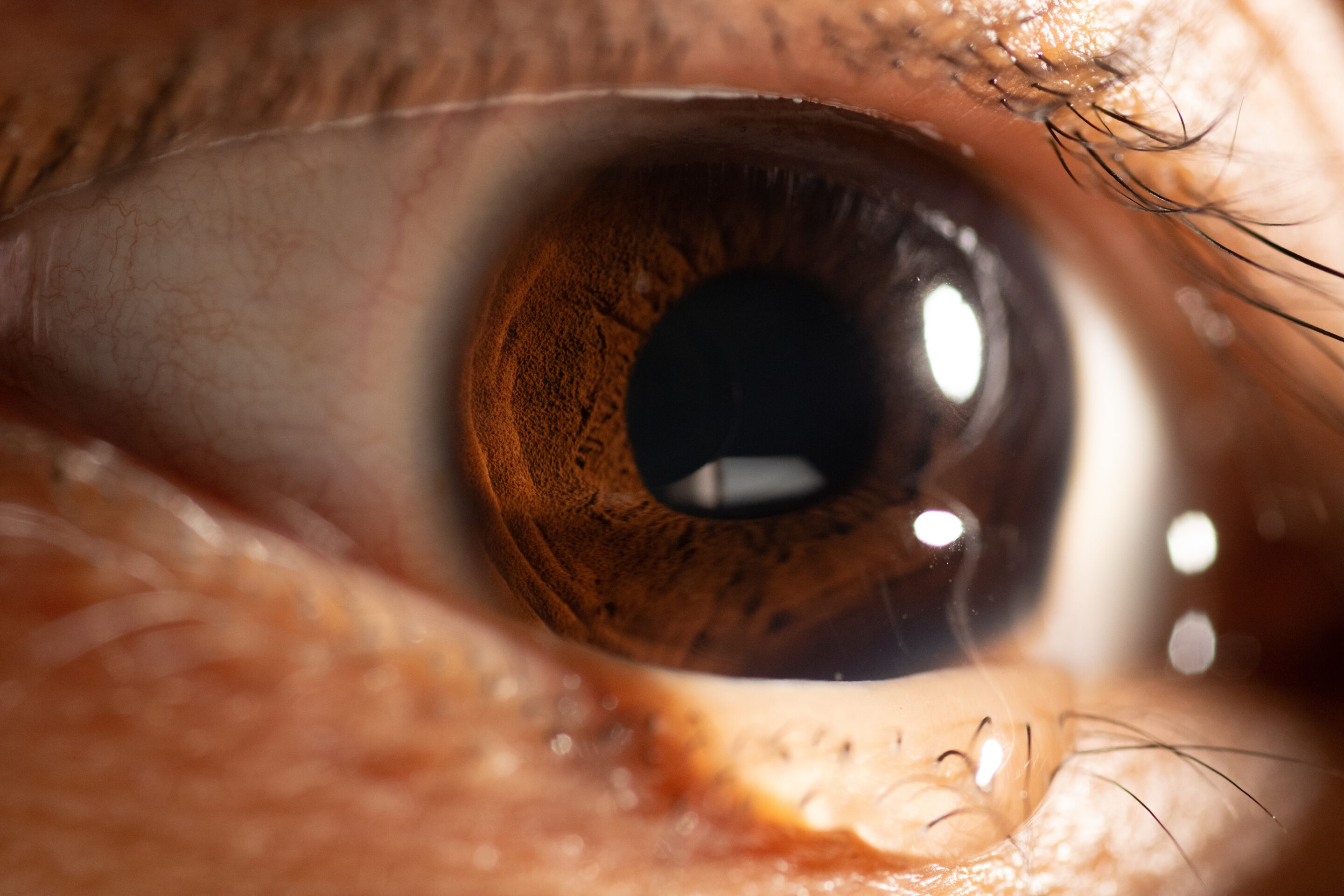

Der Tränenfilm besteht aus einer inneren Muzinschicht (haftet an der Hornhaut), einer wässrigen Schicht (Feuchtigkeit, Nährstoffe) und einer Lipidschicht (Ölfilm gegen Verdunstung). Am Monitor sinkt die Lidschlagfrequenz deutlich; der Film wird unruhig, reißt früher auf und Streulicht nimmt zu. Das Ergebnis wird als Trockenheit, Sandkorngefühl oder müde Augen beschrieben. Eine optometrische Einordnung prüft nicht nur die Menge der Tränenflüssigkeit, sondern auch Qualität und Stabilität des Films – wichtig für die Entscheidung, ob Umfeldanpassungen, Gewohnheiten oder Versorgungsoptionen im Vordergrund stehen. Vertiefende Messlogik erläutert die Seite Optometrie.

Kontaktlinsen können die Situation je nach Material und Tragezeit verbessern oder belasten. Entscheidend sind Nachbenetzung, Tragehygiene und die Luftsituation am Arbeitsplatz. Bei anhaltender Rötung, Schmerzen, starker Lichtscheu oder plötzlichen Sehverschlechterungen ist eine ärztliche Abklärung angezeigt; der vorliegende Leitfaden richtet sich an typische, arbeitsplatzbezogene Trockenheitsbeschwerden ohne akute Symptome.

Arbeitsplatzfaktoren: Klima, Monitor, Rhythmus

Warum das Büro die Benetzung herausfordert

Die folgenden Faktoren treten häufig gemeinsam auf und verstärken sich: trockene, bewegte Luft, starre Nahdistanz, seltener Lidschlag, hohe visuelle Präzisionsanforderungen. Mit wenigen, konsistenten Anpassungen sinkt die Trockenheitslast spürbar – die Summe der kleinen Stellschrauben macht den Unterschied. Ergänzende Ergonomie-Hinweise bündelt der Beitrag Bildschirmarbeit ohne Augenstress.

Raumluft & Zugluft

Heizung, Klimaanlage und Ventilatoren senken die Luftfeuchte und erhöhen Verdunstung. Seitliche Luftführung vermeiden; keine direkte Strömung ins Gesicht. Pflanzen und maßvolle Befeuchtung wirken stabilisierend, ebenso regelmäßiges Lüften mit Zugluftkontrolle. Trinken über den Tag verteilen – nicht literweise auf einmal.

Monitor & Blickwinkel

Ein leicht gesenkter Blick verringert den Lidspalt und reduziert Verdunstung. Praktisch: obere Bildschirmkante auf Augenhöhe oder knapp darunter, Abstand etwa Armlänge. Schriftgröße und Zeilenabstand großzügig wählen; Spiegelungen vermeiden. Bei Gleitsicht lohnt eine etwas tiefere Bildschirmposition; Details klärt die Sehberatung.

Lidschlag & Pausen

Am Monitor fällt Blinzeln oft unbewusst weg. Bewusste Lidschlag-Rituale (mehrfach vollständiges, weiches Schließen) und das 20-20-20-Prinzip (alle ~20 Minuten für ~20 Sekunden in die Ferne) erneuern den Tränenfilm. Ein kompaktes, sicheres Pausenprotokoll beschreibt Mikropausen, Atmung, Körperhaltung.

Kontaktlinsen im Büro

Material, Sitz und Pflege entscheiden, ob Linsen am Bildschirm komfortabel bleiben. Nachbenetzungstropfen ohne Konservierung können situativ helfen; bei anhaltendem Trockenheitsdruck lohnt die Prüfung alternativer Tages-/Monatsmaterialien oder die Kombination Kontaktlinsen + Brille. Einordnungen liefert Kontaktlinsen vs. Brille – oder beides?.

Praxisleitfaden in drei Ebenen

Umfeld, Verhalten, Versorgung – strukturiert umgesetzt

1) Umfeld: Zugluft vermeiden, seitliches Tageslicht, flächige blendfreie Beleuchtung, Bildschirm auf Armlänge und minimal unter Augenhöhe, Spiegelungen reduzieren. Raumluft mäßig befeuchten, Trinkroutine etablieren. Ergänzende Hinweise zu Licht und Schrift finden Sie im Beitrag Bildschirmarbeit ohne Augenstress.

2) Verhalten: Blinzeln bewusst werden lassen, 20-20-20 konsequent nutzen, kurze Nah-Fern-Wechsel einbauen, ruhige Nasenatmung – jeweils in 30–60 Sekunden umsetzbar. Für nachhaltige Wirkung das Protokoll aus Mikropausen, Atmung, Körperhaltung verwenden.

3) Versorgung: Hochwertige Entspiegelung reduziert Streulicht. Tränenersatz ohne Konservierung kann situativ erleichtern; Wärme-/Lidrandpflege unterstützt die Lipidschicht. Grenzen und Erwartungen an einfache Hausmittel ordnet der Beitrag Hausmittel – Faktencheck.

Messen & einordnen – wenn Beschwerden bleiben

Optometrische Analyse mit 4-D-Perspektive

Halten Trockenheitsgefühle trotz Anpassungen an, lohnt eine strukturierte Funktionsanalyse: Tränenfilm-Stabilität, Lidschlagmuster, Akkommodations-Flexibilität, Vergenz und Kontrastsehen werden unter realitätsnaher Last betrachtet. Bei OPTIK-HECHT fließen hierzu Messungen (z. B. präzise Refraktion mit DNEye®/Vision-R 800, netzhautnahes Screening mit EasyScan®) in klare Empfehlungen. Für dynamische Belastbarkeit ist das 4D-Sehtestverfahren relevant: Dasselbe Sehziel wird in Nähe statisch und in Ferne bewegt beurteilt – so wird sichtbar, wie schnell und stabil das System über Zeit arbeitet.

Warnzeichen für ärztliche Abklärung: starke Schmerzen, ausgeprägte Rötung, plötzlicher Visusabfall, Lichtscheu oder Verletzung. Für die optometrische Erstsortierung eignet sich der strukturierte Augen-Check; Maßnahmen und Prioritäten werden anschließend in der Sehberatung abgestimmt.

Checkliste: trockene Augen im Büro

Kompakt, praxistauglich, überprüfbar

• Bildschirm auf Armlänge; obere Kante auf Augenhöhe oder knapp darunter. • Hauptmonitor mittig, Zweitmonitor seitlich und etwas tiefer. • Schriftgröße/Zeilenabstand großzügig; ruhiger Kontrast. • Seitliches Tageslicht, keine direkte Blendung; flächige, flimmerarme Beleuchtung. • Zugluft vermeiden; Luftfeuchte moderat erhöhen. • Trinken verteilen, nicht stapeln. • Alle 20 Minuten 20 Sekunden Ferne ansehen. • Dreimal bewusst vollständig blinzeln, Lider kurz geschlossen halten. • Kurze Nah-Fern-Wechsel und ruhige Nasenatmung koppeln. • Nachbenetzung ohne Konservierung nur bei Bedarf. • Bei Linsen: Sitz, Material und Tragezeiten prüfen. • Bei anhaltenden Beschwerden: Augen-Check und Sehberatung.